2010

| Jan.24th.2010 |

|

|

突然の知らせに動転するも、それは新しい現実・新しい日常となりつつある。

|

| Feb.28th.2010 |

|

|

警報でもなければ認識を急ぎもしない。

|

| Mar.21st.2010 |

|

|

鹿児島アート巡りに同行。

|

| Apr.3rd.2010 |

|

|

感動ではなく、明日の消費のために切るシャッター。

|

| May.20th.2010 |

|

|

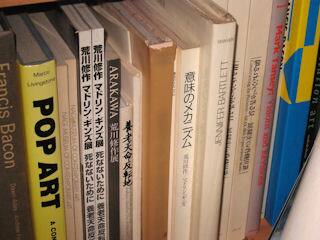

アラカワが亡くなった。

(学生時代より敬愛し続けてきた芸術家/コーデノロジスト・荒川修作の訃報。5/19 NY) |

| June.19th.2010 |

|

|

アラカワが亡くなって現れた世界の天井。加えて口蹄疫の暗雲が都城を覆う。

|

| July.19th.2010 |

|

|

霧島アートの森・三沢厚彦展。

|

| Aug.5th.2010 |

|

|

こんなことでもなければ、宮崎入りなどなかっただろう。高文祭引率のTと再会。Oの葬儀以来、丁度10年振りになる。

|

| Sep.19th.2010 |

|

|

鹿児島市。

|

| Oct.16th.2010 |

|

|

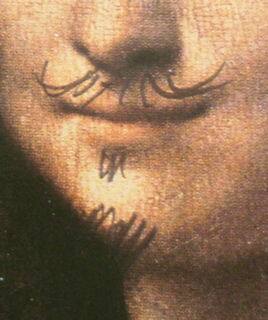

都城市美・国立国際美術館展初日。

(画像はポスターの一部を撮影したもの。実物からではありません。こう書くのも既にデュシャンの術中に嵌っているということなのだけれど。) |

| Nov.14th.2010 |

|

|

アートストリート開幕。

|

| Dec.5th.2010 |

|

|

福岡個展開幕。

|