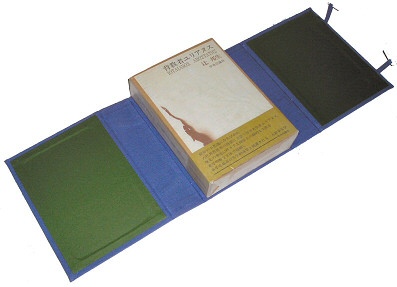

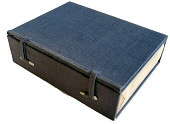

| 丸帙 |

|---|

1.本のサイズを測る。 *本は、厚さや高さが場所によって異なるので、全ての箇所を測ること。 *余裕を1mm加えて本のサイズとすると良い。余り大きくすると箱の中で踊ってしまう。 |

1."厚み(小口)"の幅は、内側の方で"本の厚さ+1〜2mm"とする。 2."厚み(背)"の内側の方の幅は、"厚み(小口)"の内側の幅の厚さ+芯紙の厚さ+1〜2mmとする。 3."中ぶた"と"上ぶた"の幅は"底"の幅を基準とする。 4.余裕の1〜2mmは、貼り合わせる材質で(紙または布等)変わってくる。 5.直角に交わる面は45°の角度にそれぞれを面取りをする。 *芯紙をカットする時は、力をいれて一度でカットせずに、軽い力で数回に分けてカットする。 この切断面が出来あがりの善し悪しになるので注意する。 *"厚み(背)"と"厚み(小口)"以外は、45°のカットをしてから寸法を決めること。 *"厚み(背)"と"厚み(小口)"の幅を決める時の45°カットは、刃先の位置を確認しながらカットする。 多少、経験が必要になる。 |

1.柱を上蓋に方向に注意して貼り合わせる。  2.折りしろとして2cm位大きめに採寸した表紙を用意する。 3.表紙の裏面を上にし、その上に芯紙を乗せて位置決めをする。 4.貼り合わせる位置が決まったら、鉛筆等で印を付ける。 5.芯紙に糊を塗る。 6.位置決めの線を確認して貼り合わせ、適当な重しを乗せて、糊の乾きを待つ。 7.表紙の四隅の部分を紙が重なって芯紙が見えない様に45°以下の角度でカットする。 *スプレー糊を使用するときは、糊が室内に拡散するので、段ボール函を用意してその中で塗布する。 *柱の部分は表紙が浮かないように隅の部分をしっかりと竹へらで押さえつける。 |

1.天地側の折りしろ部を上蓋に折り曲げて重ねる。 2.表紙の縁をなぞって、上蓋と溝に糊を塗る範囲を鉛筆等で印を付ける。 3.上蓋の芯紙と溝に糊を刷毛で塗る。 4.表紙を貼り合わせるたら溝の部分を竹へらで、他の部分はローラーでしっかりと押さえ込む。 5.小口側も同様にして貼り合わせる。 6.表紙の重なり部分は念入りにローラーで押しつける。 |

1.帙ひも&"ち"用として表紙を4本用意する。幅は爪の溝の2倍弱、長さは8cm位。 2.裏面に糊を塗り、折り曲げて貼り合わせ、重なり部分は念入りにローラーで押しつける。 |

1.帙ひも用の溝位置は、端から3cm位で柱の根本にバリが内側へ出るように表側からあける。 2."ち"用の溝横方向の位置は、帙ひも用の溝位置+帙ひもの幅 の位置にあける。 縦方向の位置は、厚さの半分の位置で爪の幅より1mm位広めにあける。 この時、気持ち上に傾けてあけると良い。   3.帙ひも&"ち"をそれぞれの溝に通す。 4.挿入するときは帙ひもの方向に注意すること。  5.帙を組み立てて爪を"ち"に通して様子を確認する。 6.問題がなければ帙ひも&"ち"の長さを決め、1cm位を残してカットする。 7.はみ出ている部分をカッター等で開いて平らにして(必要なら削いで薄くする)糊を塗って貼り付ける。 |

1."厚み(小口)"&"厚み(背)"の部分に表紙と同じ物を貼り合わせる。 *仮に置いて位置決めをして印をつけて芯紙に糊を塗る。 *"ち"の部分の厚みが出たところはローラーで押しつける。 *溝の部分は竹ヘラで良く押しつける。 |

1.芯紙または裏紙に糊を塗布して、裏紙を貼り合わせる。 *裏紙の高さは"厚み"部分の表紙とおなじにし、帙ひもが隠れる幅にすると良い。 *裏紙の貼り付け位置がそろうと綺麗に見入る。 |

|